2023/07/04(火)Beelink MINI S12 Pro N100ベンチマーク

サーバ用にIntel N100なミニPCを買ったので、色々調べてみました。

概要

見ての通りめちゃくちゃ小さいPCです。

- CPU: Intel N100 3.40GHz

- RAM: DDR4 3200 16GB

- SSD: NVMe 512GB(AZW 512G, PCIe3.0x1接続)

- NET: 1Gbps Ethernet, WiFi

- 電源: 12V 3Aアダプタ(付属)

- Windows11 Pro(VL)インストール済*1

Amazonで2万5000円でした。N100搭載のファンレスPCも検討したのですが、メモリとSSD付でのコスパに負けました(苦笑)。

良かった点

- アイドル時の消費電力が6W。

- BIOS: Advacnced→Power→GT→RC6 Enable。これがオフだとアイドル8W。

- 性能もそこそこ。

- NVMe M.2 2280と2.5インチSATAを両方搭載可能。

- BIOSの設定で、温度によりファンを止めることができる(ファンコントロールも可能)。

- 実際はCPU温度が上がってしまうのでファンを止めることはほとんど不可能なものの、低負荷で超低速で回せば音はほぼ気にならない。

悪かった点

- WiFiとBluetoothが標準搭載(かつBIOSではオフにできない)。

電源自動オンが設定できない。- BIOS: Chipset→PCH-IO Configuration→State After G3→S0 Stateを設定すると自動電源オンになります。*2

「AC Power Loss(failure)」設定が分かりにくく困りました……。この手のミニPCはこの機能がないこともあるので、気になる方は買う前に調べましょう。

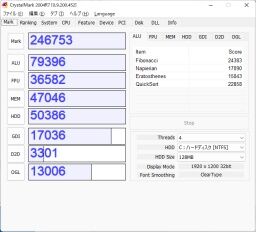

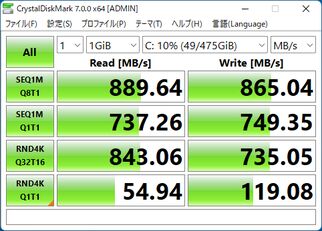

ベンチマーク

SSD性能が微妙なのは接続がPCIe3.0x1なせいで、PCIe3.0x4に接続すると3000MB/sぐらい出ます。

- Cinebench R20: 1121

- Cinebench R23: 2921/932

- Intel UHD Graphics 750MHz

- DQ10ベンチ Ver1.5 1920x1080 最高品質: 6320

- FF14暁月のフィナーレ 1920x1080 最高品質: 998

- FF14暁月のフィナーレ 1920x1080 標準PC: 2258

比べた感じ、Core i5 3570やCore i5 8350UぐらいのCPU性能はあります。ただFPU性能は若干低めのようで、高効率コア(E-Core)の特徴なのかなといった感じです。

- 電力制限なのか、ベンチ中は4コアとも2.9GHzに張り付くことが多かった。

- GPU性能はIntel UHD Graphics 630(Core i5 8500)と同等程度。

- CPUの制約で、メモリがシングルチャネル最大16GBに制限されている?*3

メモリがDDR4であること*4から、本来はもう少し性能を出すこと可能なのかも知れません。

自動電源オンに改造する

BIOSに設定はありませんが、電源投入時にスイッチを押したことにすれば自動で電源をオン(疑似always on)することができます。

BIOSの設定で解決できます。早まって改造する必要はありません(汗)

CPU放熱グリスを塗りなおす

「どうせちゃんとしたグリス付いてないんでしょ」という勝手な思い込みで、CPU放熱グリスを塗り直してみました。

使ったグリスはNoctua NT-H1ですが、1~2度ぐらい下がったかな?ぐらいです。室温のほうがよっぽど影響大きいですね……。

まとめ

- N100結構良い。

Windowsで遊び終わったので、まもなくLinuxサーバにする予定。