D級ヘッドホンアンプ Ver2 / pwm-hpa2

D級ヘッドホンアンプを、専用ICを使わずに、超高速(35MHz)に発振させ、電池2本という低電圧で動作させた、画期的かつ高音質のアンプです。

目次

D級ヘッドホンアンプの回路を公開して早4年。ようやくキットにしても良いかなという音質になったので、Ver2として公開します。

はじめに

過去、D級ヘッドホンアンプを実用化した例はほとんどなく、あったとしてもスピーカー用のD級アンプに抵抗を繋いでヘッドホンを鳴らしていた程度でした。

4年前、専用ICを使わないD級ヘッドホンアンプの回路公開して以来、たいへん多くの方に作って頂きましたが、D級の欠点である「高域の再現性」がやや劣る問題がありました。

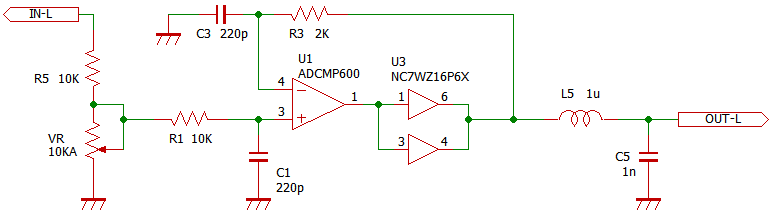

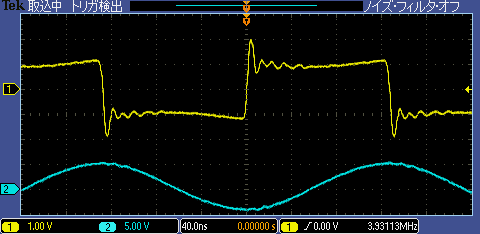

それから2年後に、VerUpとして高速コンパレーターとロジックICを使った高速発振回路により、高域の問題を解決。それにより本格的なヘッドホンアンプへと進化しました。

本回路はそれを更に改良したものになります。

Ver2の特徴

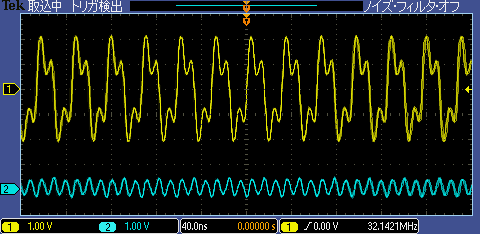

- 音を歪ませることなく35MHz発振させている。

- 出力バッファが6パラになり、低インピーダンス出力になった。

D級アンプは発振周波数が速ければ速いほど音も性能も格段に良くなるのですが、一般的なMOS-FET素子はそこまでの高速動作に追従できません。例えば、かの有名な「TA2020」の発振周波数は300KHz程度(本アンプの100分の1)しかありませんし、市販されているほとんどのD級アンプ素子は1MHz以下の発振周波数です。*1

このヘッドホンアンプは超高速ロジックIC(中身はMOS-FET)をパラレル使用することで、高速性と低出力インピーダンスを実現しています。ちょうど、バイポーラトランジスタのLAPT素子と同じ思想で、遅くて大きいMOSを使わずに、速くて小さいMOSを複数使用することで高速性と低インピーダンス化を同時に実現しています。

また発振周波数が速くできても、周波数が速くなればなるほど左右チャンネルが互いに干渉して音が歪むという現象も発生します。この問題を解決するため、左右のコンパレーター電源を分離するなど回路上の工夫をし、プリント基板のレイアウトも色々と工夫しています。

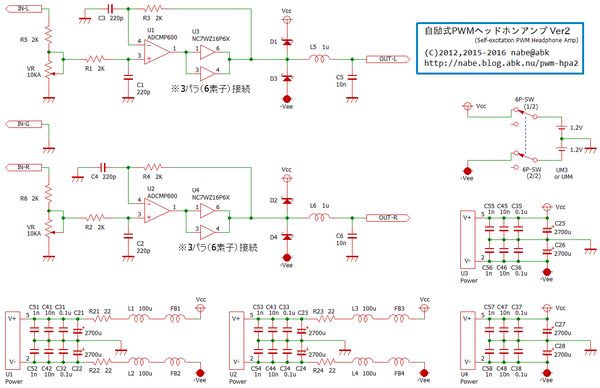

回路図

- 回路原理は元の記事を参照してください。

- 電池は2本専用です。4本だと音が歪みます。

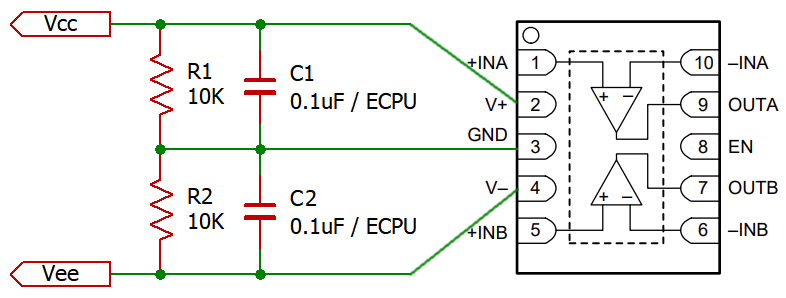

- R1/R2は結合や誘導による信号の回りこみを軽減するフィルタを構成しています。とても重要です。

- 全消費電流:約55mA(単3ニッケル水素で40時間程度)

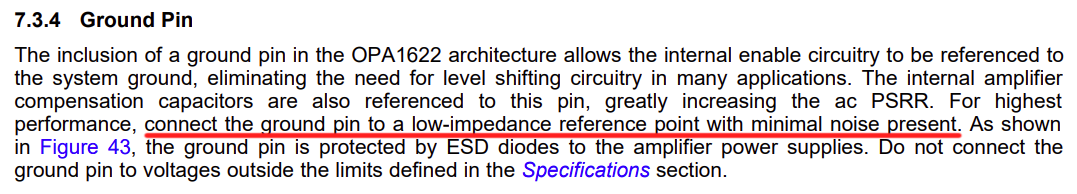

コンパレーターについて(2023/01/07追記)

音質

おそらく言われなければ誰もD級アンプだと気づかないと思います(苦笑)

手元の環境では、低電圧ヘッドホンアンプVer3(op-dbuf3)の回路と、双璧のような感じになっていまして、音質的に抜きつ抜かれつデットヒートを繰り返しています。

op-dbuf3と比べると、好みもあると思いますが、こちらのほうが音は良いかと思います*2。更に改造したい人は、配線が大変ですけどもチップ抵抗に載せ替えてみても良いかもしれません。

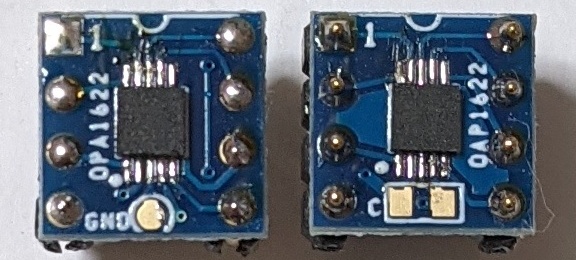

キット化

低電圧HPA(op-dbuf3)と同じTB-56ケースに入るようにレイアウトしてキット化しました。高速ロジックICの、NC7WZ16がとても小さいのでハンダ付け難易度は高めです。

また入出力端子には4極ジャック(GND分離対応)を使用しました。3極でもそのまま使用できますし、4極仕様のヘッドホンをお持ちの方は、一味違った音質を楽しめます。*3

購入はこちらから

関連の頒布物もリンクしておきます。

販売元(メーカー)がBispaになっている商品については、品切れの際はBispa様にお問い合わせください。

その他

作例ほか

感想・作例、心待ちにしています。

- silverbbsさんの作例

- メタルマスクデータ