D級ヘッドホンアンプ Ver.2.2 / pwm-hpa2.2

電池2本という低電圧で高速発振(40MHz)させたD級ヘッドホンアンプVer.2.0の改良版です。執筆時点での最高音質。

過去記事

原理などは過去記事を参考にしてください。この記事はVer.2.0の改良版になります。

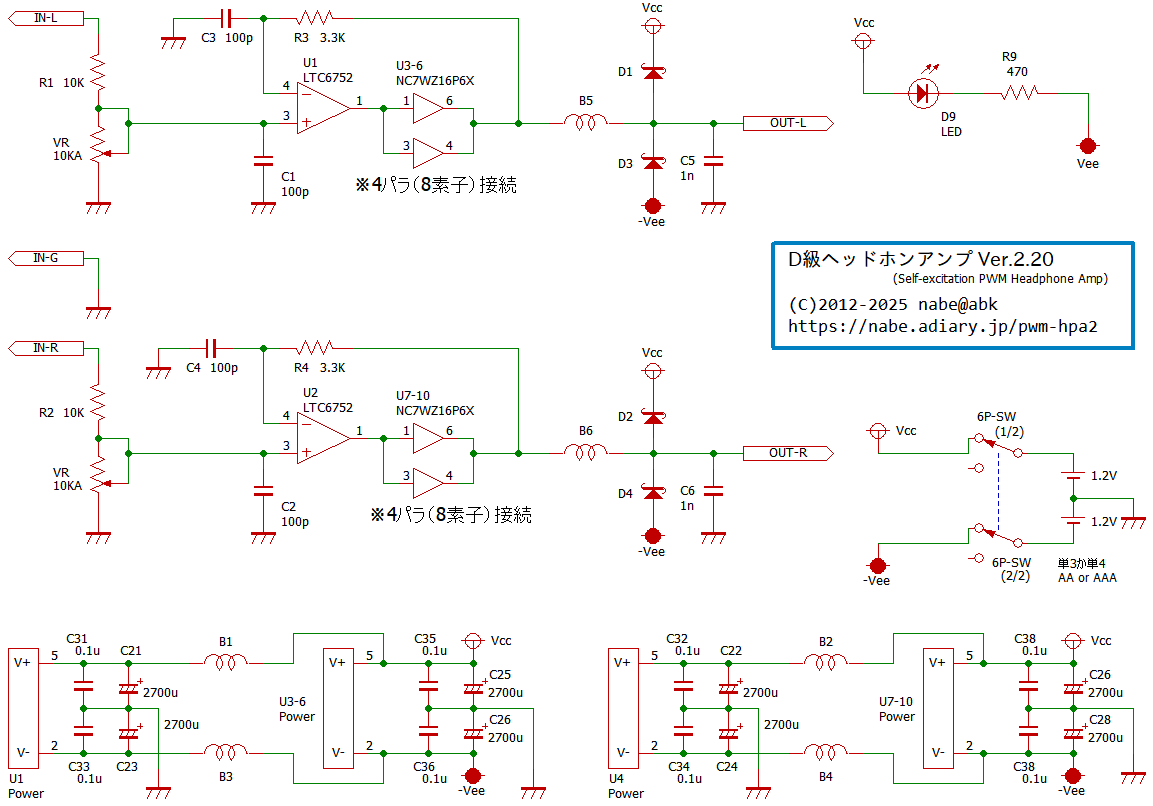

回路図と部品

| 部品番号 | 部品 | 数 | 備考 |

|---|---|---|---|

| U1-2 | ADCMP600, TLV3601, LTC6752のいずれか | 1 | 高速コンパレーター |

| U3-10 | NC7WZ16P6X | 1 | 高速ロジックバッファ |

| FB1-6 | フェライトビーズ | 6 | MI1206K601R 600Ω@100MHz |

| D1-4 | SBD 30V 1A | 4 | CRS01(TE85L,Q,M)を使用 |

| R1-2 | 薄膜チップ抵抗 10KΩ | 2 | RT0603シリーズを使用 |

| R3-4 | 薄膜チップ抵抗 1-4.7KΩ | 2 | 帰還抵抗。RT0603シリーズを使用 |

| VR | ボリューム 10KA(or 20KA) | 1 | RD925G等 |

| C1-4 | PPSチップフィルム 100pF | 4 | ECH-U1C101GX5 |

| C5-6 | PPSチップフィルム 1000pF | 2 | ECH-U1C102GX5 |

| C31-34 | PSチップフィルム 0.1uF | 4 | ECP-U1C104MA5 |

| C35-38 | PSチップフィルム 0.1uF | 4 | ECP-U1C104MA5 |

| C21-28 | 導体性高分子コンデンサ | 8 | 低電圧・大容量品を使用 |

- R3-4は発振周波数に関わってきます。手元では1KΩで製作していますがノイズ対策が難しいです。3.3KΩや4.7KΩ(場合よっては10KΩ)等で作るほうが無難かと思われます。

- U3-10のバッファは、2パラ~4パラの範囲で選んでください。並列数が多いほうが駆動力は高くなりますが、発振周波数が下がります。

- C31-34は、1000pF(=1nF)のほうが良さそうですが、検証中です。

- SBDは適当に手持を使用しました。低電圧、高容量のもので適当に選んでください。

- ファライトビーズも吟味はしていませんので、他のほうがよかったら教えてください。

- C21-28のコンデンサ選びは聴き比べ記事を参考に。手元では余ってたAPSC 2.5V 2700uFを使用しました。

コンパレーターについて

- ADCMP600/LTC6752は±1.00Vで動作しますが、TLV3601は最低でも±1.05V程度が必要です。

- 同一回路につけた場合、音質は ADCMP600 < TLV3601 < LTC6752 となります。そのときの発振周波数は ADCMP600 < TLV3601 = LTC6752 です。

解説

D級アンプは発振周波数が速ければ速いほど音質が格段に良くなるのですが、一般的なMOS-FET素子はそこまでの高速に動作できません。市販されているD級アンプは、(2025年の)最新のもので2MHz程度ですので、このアンプがいかに高性能か分かるかと思います。

このヘッドホンアンプは超高速ロジックICをパラレル使用することで、高速性と低出力インピーダンスを実現しています。遅くて大きいMOSを使わずに、速くて小さいMOSを複数使用することで高速性と低インピーダンス化を同時に実現しています。

音質

今のところ、手持ちヘッドホンアンプの中では(未発表を含め)一番良い音で鳴っています。ただ、帰還抵抗を1KΩにすると若干安定性にかけるので、悩ましいところです。

まとめ

久しぶりのアンプ回路の記事となりました。暇を見つけてはずっと改良していて、特にノイズ対策のためにプリント基板を何度も作り直していたので大変でした(まだ完全ではありませんが……)。

自作する人は居なそうですが、感想や「こうしたら良くなった」とかありましたらコメント等ください。

試作プリント基板が数枚余っているので、欲しい人が多いようなら基板のみの有料頒布も検討します。